歯科用CTについて

”CT”とはComputed Tomographyの略でコンピュータ断層撮影およびその装置のことです。

歯科用CTは一般病院に設置されている医科用CTと断層撮影の原理は同じですが、医科用CTより解像度が高く、歯や骨等を詳細に調べることができます。

また頭頸部の撮影に特化しているため装置は非常に小さく、

撮影時に着替える事なく、座ったまま十数秒で撮影が完了します。

コーンビーム方式というX線照射方法を採用しているため、エックス線の被ばく量も少なく、

当クリニックで使っている歯科用CTの被曝量は、一般的な医科用CTの125~750分の1です。

従来のレントゲン装置とCTの違い

従来のレントゲン写真(パノラマレントゲン)が2次元で平面的あるのに対して、

歯科用CTが3次元(3D)で立体的に画像をとらえることができる点が大きな違いです。

歯科用CT検査の保険適応範囲について

歯科用CT検査は、一部保険適用となっており、

下記の疾患関わるCT検査は保険適用です。

・骨内の埋伏智歯等、下顎管との位置関係

・顎関節症、腫瘍等の診査

・難治性歯内療法(根管治療)の診断

・根分岐部を有する中等度以上の歯周炎

・その他、2次元の診断では診断できない病巣の広がり等を確認する必要性が認められる場合

インプラント診断用CTの撮影は保険適用外となります。

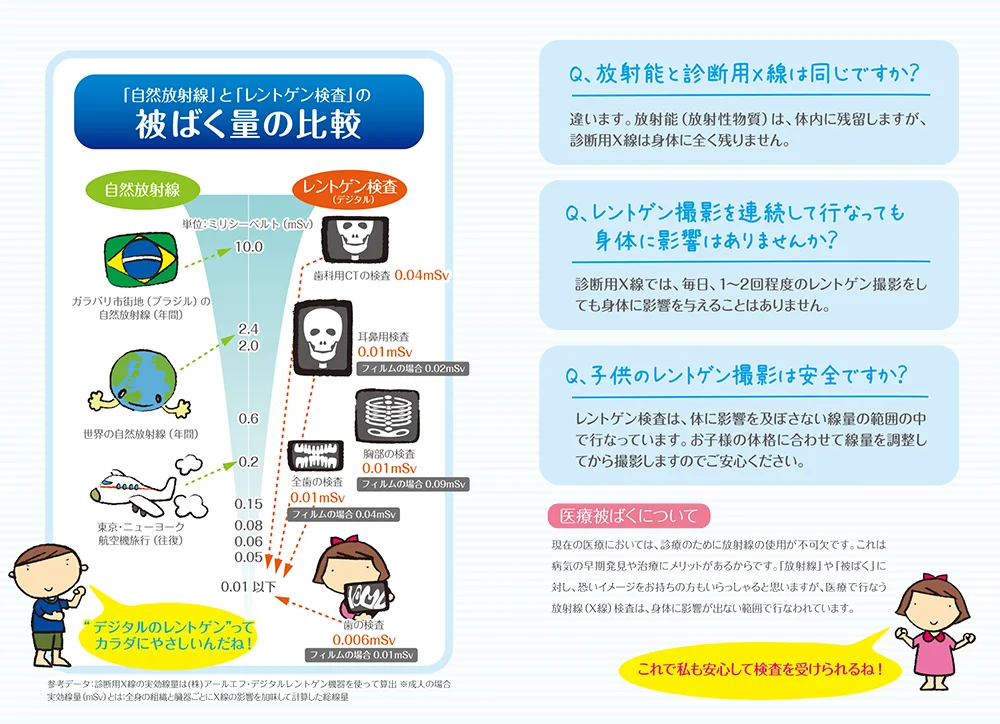

レントゲンの放射線被ばくについて

日本では、日常生活において自然放射線により、年間約2.1mSvの被ばくがあると言われています。(世界平均は約2.4mSv)

また、日本(成田)とアメリカ(ニューヨーク)間では、高度による宇宙線の増加により、

往復飛行で約0.2mSvの放射線を受けるといわれています。

当クリニックの最新デジタルレントゲン設備における1回あたり放射線量

| 歯科用CT | 0.04mSv |

| 歯科用パノラマ | 0.01mSv |

| 歯科用デンタル | 0.006mSv |

参考:放医研調査

| 胸部レントゲン | 0.06mSv |

| PET検査 | 2-20mSv程度 |

| 医科用CT | 5-30mSv |

参考:自然放射線とレントゲン検査の被ばく量比較